Дарвинский заповедник

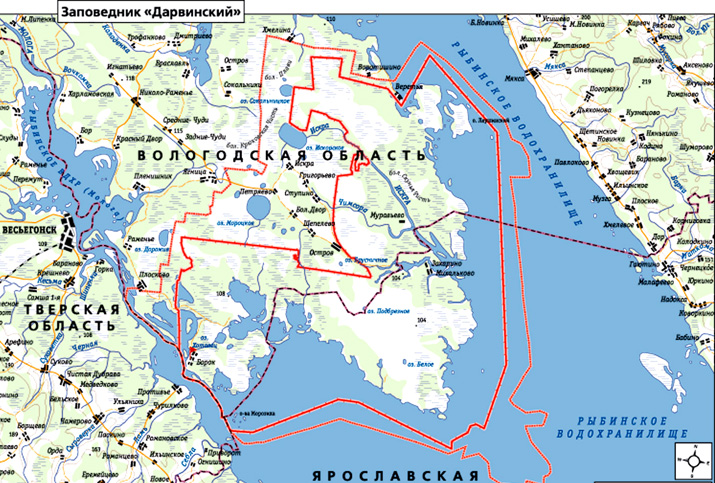

Чтобы проследить, как будет перестраиваться природный комплекс без вмешательства человека, 18 июля 1945 года на берегах Рыбинского водохранилища открыли заповедник. Ему было присвоено имя великого английского ученого, основоположника эволюционной теории Чарльза Дарвина. Место для заповедника как природной лаборатории было выбрано удачно, так как на низких, пологих берегах даже незначительное изменение уровня воды проявляется на большой площади. В ноябре 2002 года Дарвинский заповедник получил статус международного биосферного резервата ЮНЕСКО.

Чтобы проследить, как будет перестраиваться природный комплекс без вмешательства человека, 18 июля 1945 года на берегах Рыбинского водохранилища открыли заповедник. Ему было присвоено имя великого английского ученого, основоположника эволюционной теории Чарльза Дарвина. Место для заповедника как природной лаборатории было выбрано удачно, так как на низких, пологих берегах даже незначительное изменение уровня воды проявляется на большой площади. В ноябре 2002 года Дарвинский заповедник получил статус международного биосферного резервата ЮНЕСКО.ЧТО ОКАЗАЛОСЬ НА ДНЕ

Поволжье в районе Молого-Шекснинской низменности никак не отвечает представлениям о девственной природе. Оседлое население появилось здесь очень давно. Несколько старинных городов, располагавшихся на этой территории, оста вили заметный след в истории России. Тот же город Рыбинск издавна славился богатейшими уловами рыбы, в первую очередь осетровыми.

Ландшафты отличались большим разнообразием. Хотя здешние места принято относить к природной зоне южной тайги, но в долинах росли смешанные леса, с дубом и кленом, кое-где переходившие в чистые дубравы. Леса и пастбища чередовались с плодородными сельскохозяйственными угодьями. Много было и болот, в том числе торфяных. Все это после запруживания реки оказалось под водой. Более 20 лет на обширных пространствах водохранилища виднелись вершины скелетов мертвых затопленных дубов и колокольни православных церквей, что придавало местным ландшафтам мрачный вид.

Из-за обильного снежного покрова зимой лисиц мало, а мелким куньим здесь круглый год раздолье! Если ласка и черный хорь стали довольно редкими, то горностай — самый многочисленный из всех мелких хищных млекопитающих заповедника.

В период миграций в зоне мелководий прибрежных районов заповедника останавливается на отдых и концентрируется множество водоплавающих птиц. В весенний период гуси, гуменник и белолобый, образуют скопления до 10-15 тыс. особей. Нырковые утки, хохлатая и морская чернети, гоголь, луток, крохали также в этой зоне собираются в стаи, насчитывающие многие сотни, а иногда и тысячи птиц. На весеннем и осеннем пролете в зоне мелководий регулярно останавливаются лебеди, образуя стаи до 70 птиц.

ВОДОЕМ И Климат

Появление огромного, площадью в 4550 кв. км, водохранилища сильно повлияло на местный климат. Господствующее направление ветров сменилось с южного и юго-западного на северо-западное. Они стали более сильными и частыми. Весной водоем оказывает охлаждающее действие на прибрежные районы, осенью — отепляющее. В результате в прибрежной полосе на 4-5 дней сокращается вегетационный период и заметно стали задерживаться сезонные явления. Из-за повышенной влажности осенью участились густые туманы, а зимой сверкающая изморозь инея подолгу украшает прибрежные леса.ТОРФЯНЫЕ ОСТРОВА…

Неожиданностью стало явление, которого тогда не могли предвидеть специалисты, — массово стали всплывать затопленные торфяники. Временами это было поистине фантастическое зрелище! На поверхности появлялись целые острова торфа, забитого древесными колодами и выворотнями, с корнями и искривленными сучьями. Всплывающие торфяники превращались в настоящие ловушки для рыб, которые застревали в понижениях «новорожденных» островов или в густых переплетениях корней. Это явление вызывало настоящий ажиотаж среди рыбоядных птиц. Отовсюду к месту пиршества слетались чайки, цапли, коршуны, орланы, к ним присоединялись полчища ворон. Часто нагонные ветра прибивали эти острова к берегу. В те годы были нередки случаи гибели лосей, неосторожно забредших на эти коварные природные ловушки. Обычно лоси без проблем преодолевают топи, но здесь они застревали в сплошных завалах топляка, мешавших им выбраться на твердую землю. Нечего говорить, что большинство обитателей богатых пойменных лесов погибли, вместе с исчезнувшими ландшафтами.…И ИХ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Рощи затопленных деревьев послужили безопасным местом для гнездовий серых цапель и черных коршунов. Плавучие острова быстро заросли околоводной растительностью и превратились в птичьи базары. Помимо разнообразных уток, по соседству с ними начали гнездиться серые гуси. Многочисленные колонии серых цапель, обыкновенных и сизых чаек, речных крачек стали неотъемлемой частью околоводных ландшафтов тогда еще молодого заповедника. В первые десятилетия численность этих птиц была весьма высокой, но время шло, и ландшафты неизбежно менялись. Затопленный древостой постепенно исчезал — сказалось суммарное разрушительное воздействие ветров, волн и льда во время ледохода. Большинство островов прибились к берегу и густо заросли влаголюбивой растительностью. В одних местах они оказались сплошь покрыты тростниковыми плавнями, в других — заполнены непролазным ивняком. Это привело к полному исчезновению в заповеднике гнездовий серых цапель, резкому сокращению численности чаек и крачек.ЗОНА ВРЕМЕННОГО ЗАТОПЛЕНИЯ

Сегодня ландшафты прибрежной мелководной части зависят от уровня водохранилища. Сезонные колебания воды достигают 2-3 м, а в некоторые годы и 5! Поэтому периодически то покрывается водой, то осушается очень широкая прибрежная полоса — зона временного затопления. Площадь ее в заповеднике превышает 20 тыс. га, а ширина в разные сезоны колеблется в пределах от нескольких десятков метров до 4-5 км. Околоводных млекопитающих здесь сравнительно немного. Это связано с неестественным режимом поддержания уровня воды в зимнее время. Для выдры и бобра нежелательны большие его колебания. Эти виды до сих пор остаются в заповеднике малочисленными, хотя их благополучию, казалось бы, ничто не угрожает. На берегах водохранилища их практически нет. Оба эти зверя предпочитают долины небольших рек, впадающих в водохранилище.ХОРОШО ПРИСПОСОБИЛИСЬ

Полевка-экономка и уже давно акклиматизированная ондатра хорошо приспособились к столь специфичным условиям и стали весьма обычными по берегам водохранилища. Здесь они обеспечены обильными кормами и активно размножаются. Местные лисицы и енотовидные собаки научились добывать ондатр, преимущественно молодняк, разрывая лапами стенки хаток, а барсук раскапывает норы как ондатр, так и полевок. В холодное время года енотовидная собака и бар сук покидают прибрежные районы. Они погружаются в зимний сон и для безопасности размещают свои норы на более возвышенных участках.Из-за обильного снежного покрова зимой лисиц мало, а мелким куньим здесь круглый год раздолье! Если ласка и черный хорь стали довольно редкими, то горностай — самый многочисленный из всех мелких хищных млекопитающих заповедника.

В период миграций в зоне мелководий прибрежных районов заповедника останавливается на отдых и концентрируется множество водоплавающих птиц. В весенний период гуси, гуменник и белолобый, образуют скопления до 10-15 тыс. особей. Нырковые утки, хохлатая и морская чернети, гоголь, луток, крохали также в этой зоне собираются в стаи, насчитывающие многие сотни, а иногда и тысячи птиц. На весеннем и осеннем пролете в зоне мелководий регулярно останавливаются лебеди, образуя стаи до 70 птиц.

БОРЫ И БОЛОТА

Более 80% наземной площади заповедника занято сфагновыми болотами и заболоченными сосновыми лесами. Здесь растут сравнительно сухие боры-зеленомошники с изреженным подлеском, состоящим из можжевельника обыкновенного, крушины ломкой и рябины. В них много ягодников — черничников и брусничников. Изредка встречаются боры-беломошники. Напочвенный ярус таких боров образуют кладонии (оленья, лесная и приальпийская) и другие лишайники. Под пологом таких лесов светло, древостой разреженный, кустарников в подлеске почти нет. Еловые леса представлены преимущественно ельниками-зеленомошниками с необычайно пышным моховым ковром, перемежающимся с зарослями черники. Они имеют поистине сумрачно-сказочный облик! Березняков и осинников на заповедной территории немного.БЫВШИЕ ДЕРЕВНИ

О местах, где до образования водохранилища находились деревни, сейчас напоминают лишь группы старых берез, одичавшие плодовые деревья и ягодные кустарники да одиночные дубы. Сохранилась даже небольшая роща серебристых тополей. Бывшие пашни, не оказавшиеся под водой, заросли соснами и березами. Когда в этих местах был введен заповедный режим, старые рубки и гари, пастбища и другие сельскохозяйственные земли стали быстро зарастать лесом. В роли лесных пионеров выступают сосна, береза и осина, а вот дуб, важнейший лесообразующий вид, не возобновляется.ВСЛЕД ЗА МОЛОДЫМ ПОДРОСТОМ

Обилие молодой древесной поросли в середине XX века привело к быстрому росту численности лосей, обеспеченных богатыми веточными кормами. Зарастание прибрежных районов заповедника ивняком сказалось благоприятно на поголовье не только сохатых, но и на зайцев-беляков. Нередко встречается косуля. Заросли молодого лесного подроста пошли на пользу тетереву и рябчику.За прошедшие 70 лет на территории заповедника не было рубок леса, что привело к старению древостоя и значительному уменьшению площади для древесной поросли. Только на моховых болотах процесс зарастания весьма замедлен, что способствовало сохранению уникальной популяции среднерусской белой куропатки. Сохранили свою высокую численность (до 50 пар) и серые журавли.

Бывшие сельскохозяйственные угодья уже давным-давно заросли лесом. Почти не осталось и полян. В связи с этим несколько уменьшилось количество тетерева, так как эта птица любит чередование открытых ландшафтов с лесами. Численность лосей понизилась и поныне сохраняется на уровне сотни особей. Этот же фактор предопределил и современную сравнительно невысокую численность зайца-беляка, ведь молодые побеги и кора лесного подроста составляют основу его пропитания зимой. Зато кабанов здесь обитает не менее 300, и пока их меньше не становится.

ПТИЧИЙ РЕЗЕРВАТ

Увеличение доли старых сосен с раскидистой кроной и мощными сучьями способствовало росту численности некоторых видов крупных пернатых. Теперь орланам, орлам и скопе не составляет труда найти подходящее дерево, где можно надежно разместить их массивные гнезда, и заповедник служит важным резерватом во всем Верхнем Поволжье для этих редких и крайне малочисленных птиц. Сейчас их плотность гнездования в заповеднике, вероятно, рекордная в мире. Ежегодно здесь гнездится 10-12 пар орланов-белохвостов и 16-20 пар скоп. Не каждый год, но прилетает выводить потомство одна гнездовая пара беркутов. В районах лесных болот встречаются подорлики.Заповедник служит одним из важнейших центров сохранения тетеревиных птиц европейской части России. Здесь их четыре вида: глухарь, тетерев, рябчик и белая куропатка. Особый интерес представляет последняя. Это ставший весьма редким среднерусский подвид, занесенный в Красную книгу России. Суммарная численность тетеревиных достигает примерно 10 тыс. К сожалению, за последнее десятилетие их стало меньше почти в два раза. По-видимому, сказываются неблагоприятные погодные условия в период размножения — весенние похолодания, снегопады и дожди.

СРЕДИ ВАЛЕЖНИКА

Возрастающее число старовозрастных деревьев неизбежно приводит к увеличению массы валежника. В свою очередь, с этим связано растущее разнообразие грибов и животных, живущих за счет отмирающей древесины. Интересно, что обилие грибов-трутовиков и насекомых, питающихся корой, лубом и древесиной, в местных условиях никогда не было угрозой для здоровых деревьев. Это свидетельствует об экологическом благополучии здешних лесных экосистем. По-видимому, это благополучие во многом обеспечивается обилием и повсеместным распространением муравьев. Их можно найти в почве, в травяных и моховых кочках, вокруг каждого дерева, под любой корягой. Ходами древесных муравьев пронизаны не только стволы, но и каждый сучок упавших деревьев. Наиболее многочисленны 13 видов муравьев, в основном из родов Formica, Myrmica, Lasius и Camponotus. Кроме того, внимательный наблюдатель найдет многочисленные признаки деятельности птиц и млекопитающих. Засохшие деревья интенсивно раздалбливают дятлы, а гниющие колоды и комли выворотней обследуют и разламывают медведи и барсуки. Кабаны не ограничиваются раскапыванием лесной подстилки, а постоянно переворачивают валежник в поисках дождевых червей и личинок насекомых. Если попадаются землеройка или выводок полевок, их тоже съедают.УГОЛЬНЫЕ ЯМЫ

Характерная черта местного ландшафта — «угольные ямы». Это следы старинного промысла — выжигания древесного угля, бытовавшего здесь более 100 лет назад. Они представляют собой земляные бугры высотой иногда до 3 м, с воронкообразным углублением в центре. По склонам бугров выросли высокие ели, березы и осины. Мощные куртины этих деревьев хорошо заметны не только среди низкорослых болотных сосен, но и в высокоствольных лесах. «Угольные ямы» приурочены ктем местам, где прежде были хорошие леса — на возвышенных участках, берегах рек и ручьев, но встречаются они и среди болот. «Угольные ямы», оказавшиеся в зоне временного затопления, сохраняются живыми зелеными островками среди открытой воды. В заповеднике более тысячи «угольных ям», придающих местному ландшафту неповторимое своеобразие. Именно эти антропогенные образования служат для местных хищников, от лисицы до медведя, удобными местами для устройства нор и берлог.ВОСПИТАННЫЕ МЕДВЕДИ

В Дарвинском заповеднике обитает около 60 бурых медведей. Летом следы их деятельности можно встретить в любой части охраняемой территории, от побережья водохранилища до моховых болот. После выхода из берлоги медведям приходится несладко — подходящей пищи практически нет. Ничего лучшего нельзя пожелать зверю, как найти тушу павшего зимой лося или кабана. А вот выслеживание копытных по весеннему насту не характерно для местных медведей. Случаи нападения косолапого на копытных крайне редки. Поздней весной они кормятся молодой зеленью, раскапывают муравейники и ищут личинок насекомых в валежнике. Затем поспевают ягоды, которыми животные кормятся вплоть до залегания в зимний сон. Один из важнейших нажировочных кормов медведей центральной России — рябина. Судя по всему, местные медведи хорошо обеспечены кормами, во всяком случае, шатуны здесь неизвестны.ПРИХОДЯЩИЙ ХИЩНИК

Волки всегда водились в этих местах. Даже в годы интенсивной борьбы с ними никогда не удавалось полностью их уничтожить. Сейчас в заповеднике их уже оставили в покое, и численность серых хищников колеблется в пределах 15-25 особей. Вероятно, нет такой социальной группировки волков, которая бы круглый год жила в пределах границ заповедника. На его территории только одна, временами две волчьи семьи выводят потомство. Очевидно, им не хватает здесь подходящей добычи, ведь лосей и кабанов не так много, а зайцы, грызуны, более мелкие хищники, кладки яиц водоплавающих и тетеревиных птиц никак не могут послужить надежным источником пропитания. Поэтому волкам приходится регулярно уходить на охоту за пределы охраняемой территории.

Общая информация

Площадь заповедника — 112 630 га. Из них 67 176 га приходится на сушу и 45 454 га на акваторию Рыбинского водохранилища.

На охраняемой территории обитают: 37 видов млекопитающих, птиц — 230 видов, рептилий — 5, амфибий — 7, рыб — 22 вида.

В заповеднике около 590 видов высших (сосудистых) растений, не менее 66 видов лишайников и около 123 видов шляпочных грибов.

Климат и погода

Среднегодовая температура воздуха: +33°С.

Средняя температура самого теплого месяца — июля: +17°С.

Средняя температура самого холодного месяца — февраля: -11°С.

Средняя температура самого холодного месяца — февраля: -11°С.

Устойчивый снежный покров лежит не менее 5 месяцев.

Средняя высота снежного покрова на открытых местах достигает 35 см, в лесу — 50 см.

■ Роющая деятельность диких свиней приводит к загрязнению и порче прибрежной растительности, что весной ухудшает возможность нереста большинства ценных видов рыб на затопленных участках.

■ Интересно, что в этом регионе волки часто нападают на деревенских собак и кошек, но рогатый скот практически не трогают.

■ В Дарвинском заповеднике обитает всего 6-7 рысей. Главной добычи этого хищника, зайца-беляка, немного, косули практически нет, а лось или кабан ей не по зубам, разве только их детеныши, но и их обычно надежно защищают родители. Помимо зайцев, рысь чаще всего охотится на тетеревиных птиц, особенно рябчиков.

Любопытные факты

■ В бассейне Верхней Волги насчитывалось 38 видов рыб. С появлением водохранилища, в первые же годы его существования, исчезли проходные виды рыб: русский осетр, севрюга и белорыбица. Следом за ними вымерли стерлядь, голавль, подуст и сазан. Сейчас в районе заповедника осталось 22 вида рыб. Многочисленны лещ, синец, плотва, щука, судак, остаются обычными густера, язь, чехонь, окунь, налим, а остальные стали редкими.■ Роющая деятельность диких свиней приводит к загрязнению и порче прибрежной растительности, что весной ухудшает возможность нереста большинства ценных видов рыб на затопленных участках.

■ Интересно, что в этом регионе волки часто нападают на деревенских собак и кошек, но рогатый скот практически не трогают.

■ В Дарвинском заповеднике обитает всего 6-7 рысей. Главной добычи этого хищника, зайца-беляка, немного, косули практически нет, а лось или кабан ей не по зубам, разве только их детеныши, но и их обычно надежно защищают родители. Помимо зайцев, рысь чаще всего охотится на тетеревиных птиц, особенно рябчиков.